지난 24일, 서울의 첫 벚꽃이 피었습니다. 예년처럼 꽃구경은 가기 어려운 상황이지만 출퇴근길, 피어있는 봄꽃들을 보며 '그래도 봄은 다시 찾아오는구나' 생각하곤 하죠. 그런데, 이렇게 반가운 마음도 잠시뿐, '벌써 꽃이 필 때가 됐나?' 하는 생각과 함께 걱정도 덩달아 커집니다.

서울에서 3월 24일에 벚꽃이 개화한 것은 지난 1922년 관측을 시작한 이래로 가장 이른 일입니다. 당장 지난해에도 마찬가지로 '역대 가장 이른 개화'였었는데, 그 기록을 이듬해에 또 갈아치운 거죠. 지난해보다 사흘 앞당겨진데다 평년(4월 10일)에 비하면 17일이나 빠릅니다.

(자료: 기상청)

(자료: 기상청)이유야 모두가 짐작하듯 '더워졌기 때문'입니다. 올해 2월, 서울의 평균기온은 2.7℃로 평년보다 2.3℃ 높았습니다. 서울의 3월 평균기온은 8.3℃로 평년보다 3.2℃나 높았고요. 기온만 높은 것이 아니었습니다. 일조시간도 훨씬 길었죠. 2~3월 두 달간의 일조시간은 339.5시간으로 평년보다 37.9시간 더 길었습니다.

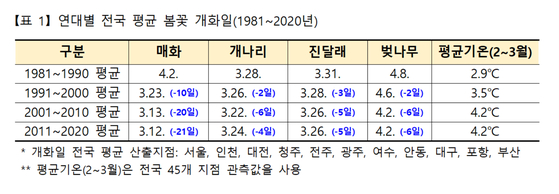

이는 사실 서울만의 일도, 벚꽃만의 일도 아닙니다. 국가기후데이터센터에 따르면, 최근 30년 새 매화, 개나리, 진달래 등 다양한 봄꽃들이 피어나는 날짜는 앞당겨졌습니다. 특히, 매화의 경우엔 2011~2020년 평균 3월 12일에 꽃이 피었습니다. 이는 1980년대에 비하면 무려 21일이나 앞당겨진 수준입니다. 2~3월 평균기온이 상승하면서 그 추세에 따라 개화일 역시 앞당겨지고 있는 것이죠.

.(자료: 국가기후데이터센터)

.(자료: 국가기후데이터센터)이렇게 성큼성큼 앞당겨지는 봄꽃은 지구가 우리에게 주는 경고이기도 합니다. 그리고 이 경고는 쌓이고 쌓여 '평년값'을 바꿔버릴 정도가 됐고요.

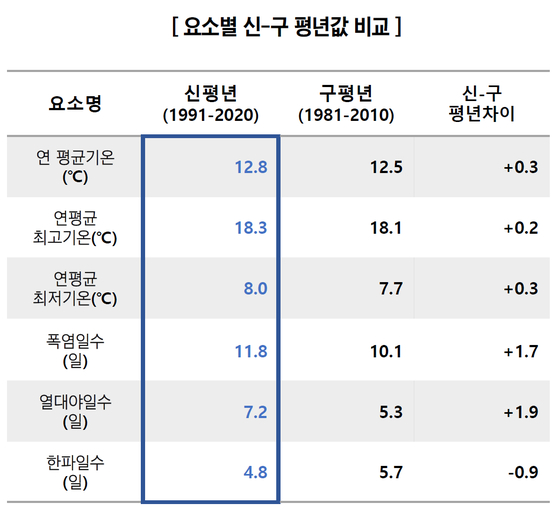

우리가 기온을 비롯한 여러 기상현상을 이야기할 때 기준을 삼는 것이 있습니다. 바로 '평년'입니다. '평년값'이라 함은 최근 30년의 평균을 의미하는데, 이 평년값은 10년에 한 번 새롭게 업데이트됩니다. 그리고 지난 25일, 이 평년값은 10년 만에 새로 바뀌었습니다. 1991년부터 2020년까지의 평균값을 새로 구한 것이죠.

(자료: 기상청)

(자료: 기상청)더워졌습니다. 1981~2010년의 평균값과 1991~2020년의 평균값을 비교했을 때 예외 없이 기온과 관련된 값들은 모두 올랐습니다. 연 평균기온은 0.3℃ 올랐고, 폭염일수는 1.7일, 열대야일수는 1.9일 늘었습니다. 그런 만큼 한파일수는 0.9일 줄었고요. 이는 자연스레 계절의 변화로도 이어졌습니다. 1981~2010년 30년간 평균과 1991~2020년 30년간의 평균을 비교했을 때, 봄은 87일에서 91일로 나흘 늘었습니다. 여름도 114일에서 118일로 나흘 늘었고요. 반대로 가을은 70일에서 69일로 하루 줄었고, 겨울은 94일에서 87일로 무려 일주일이 줄었습니다.

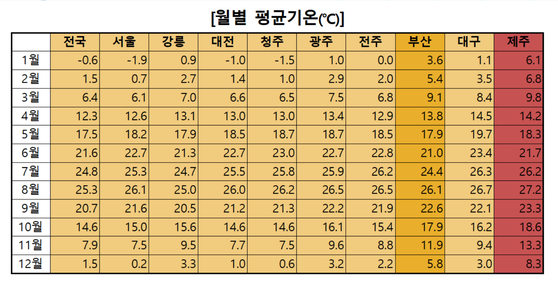

우리가 기후변화로 인한 기온 상승을 겪을 때 흔히 듣는 표현이 있죠. 우리나라가 점차 아열대성 기후로 변하고 있다는 이야기 말입니다. 그렇다면 아열대의 기준은 무엇일까요. 미국의 지리학자 글렌 트레와다는 아열대를 '연중 평균기온 10℃가 넘는 달이 8개월 이상'으로 정의했습니다. W. 쾨펜의 분류에 따르면, 연중 4~11개월가량 월 평균기온이 20℃ 이상인 경우 아열대로 분류되고요. 가장 추운 달의 평균기온이 6.1℃ 이상인 경우를 아열대의 기준으로 보는 경우(A. Miller)도 있습니다.

신 평년값에 따른 주요 도시의 월별 평균기온 (자료: 기상청)

신 평년값에 따른 주요 도시의 월별 평균기온 (자료: 기상청)가장 빡빡한(?) 기준이라고 할 수 있는 '최한월 평균기온 6.1℃ 이상'을 적용했을 때, 제주는 아열대에 해당합니다. '연중 8개월 이상 평균기온 10℃'의 경우, 제주와 부산까지도 아열대에 속합니다. 반면, '연중 4~11개월 월 평균기온 20℃ 이상'의 기준에선 전국 대부분 지역이 아열대에 해당하죠.

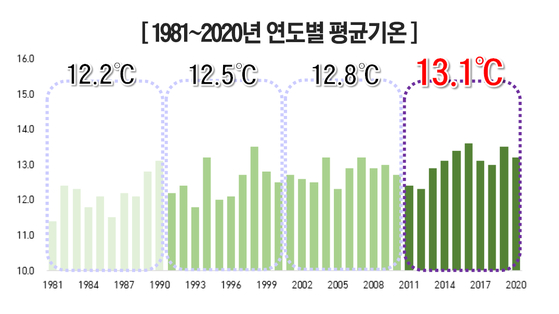

#쪼개보면_더_두드러지는_변화지금까지의 내용만 살펴보더라도 걱정스러운데, 상황은 더욱 심각합니다. 새 평년값에 해당하는 1991~2020년까지의 30년의 시간을 다시 10년 단위로 쪼개보면, 그 상승세가 더 명확해지기 때문이죠.

연도별 평균기온(막대)과 10년 단위 평균기온(큰 숫자) (자료: 기상청)

연도별 평균기온(막대)과 10년 단위 평균기온(큰 숫자) (자료: 기상청)10년 단위로 나눠 살펴보면, 0.3℃씩 꾸준히 오르는 모습이 나타납니다. 1980년대와 2010년대의 평균기온 차이가 0.9℃에 달하죠. 앞서 30년 단위의 평년값으론 평균기온의 상승폭이 0.3℃에 그쳤었는데, 구 평년값(1981~2010)과 신 평년값(1991~2020)의 처음과 끝 지점을 놓고 보면 그 차이가 1℃에 육박하는 겁니다.

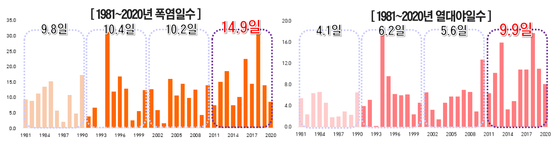

마찬가지로 폭염일수와 열대야일수도 10년 단위로 살펴보면 더 큰 변화를 실감하게 됩니다. 앞서 설명한 대로, 30년 평균으로는 폭염일수가 1.7일, 열대야일수가 1.9일 늘었습니다. 그런데 1980년대와 2010년대를 비교해보면 폭염일수는 5.1일, 열대야일수는 5.8일이나 늘었습니다. 1991~2010년 20년간의 증가폭보다 최근 10년의 증가폭이 훨씬 큰 겁니다.

10년 단위의 폭염일수와 열대야일수 (자료: 기상청)

10년 단위의 폭염일수와 열대야일수 (자료: 기상청)1980년대에서 1990년대, 1990년대에서 2000년대… 하루 안팎으로 증가하던 것이 2010년대 접어들면서 껑충 뛰어올랐습니다. 한파일수의 경우 이와 달리 8.0일(1981~1990년), 4.4일(1991~2000년), 4.7일(2001~2010년), 5.3일(2011~2020년)로 80년대에서 90년대로 접어들 때에 큰 폭의 변화가 있었습니다.

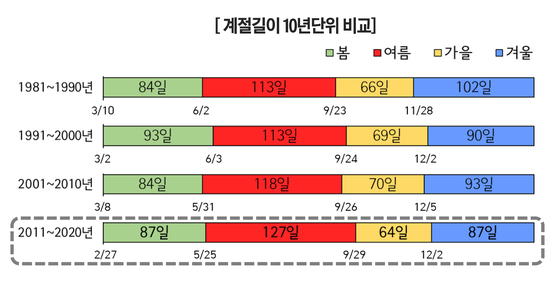

자연스레 기온을 기준으로 구분하는 계절 역시 10년단위로 살펴보면 달라지는 모습이 두드러집니다. 봄과 여름의 경우 일평균기온이 각각 5℃(봄), 20℃(여름) 이상 올라간 후 다시 떨어지지 않는 첫날을 그 시작으로 봅니다. 가을과 겨울은 일평균기온이 각각 20℃(가을), 5℃(겨울) 미만으로 떨어진 후 다시 올라가지 않는 첫 날이 시작일이고요.

(자료: 기상청)

(자료: 기상청)2010년대, 여름은 넉달이 넘도록 이어졌고, 겨울은 석달이 채 되지 않아 끝났습니다. 80년대와 2010년대를 비교해보면, 여름은 113일에서 127일로 무려 2주나 늘었습니다. 반면 겨울은 102일에서 87일로 보름이 줄었죠.

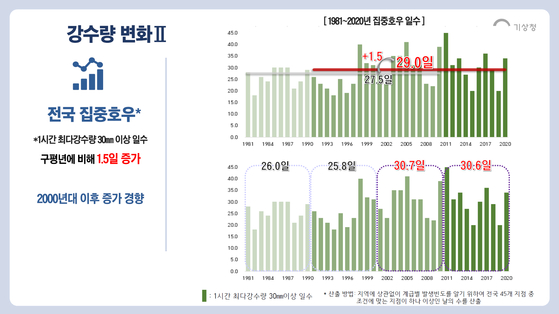

달라진 것은 기온만이 아닙니다. 강수의 양상도 달라졌죠. 전체 연 강수량으로 따졌을 때엔 구 평년값(1307.7mm)과 신 평년값(1306.3mm)이 큰 차이를 보이지 않았습니다. 하지만, 수해를 부르는 '집중호우'의 경우는 달랐습니다.

(자료: 기상청)

(자료: 기상청)시간당 30mm 이상의 비가 쏟아지는 집중호우 일수는 크게 늘었습니다. 30년 단위의 평년값 기준으로는 1.5일이 늘었지만, 10년 단위로 살펴보면 1980년대 26일이었던 집중호우 일수는 2010년대 30.6일에 달했습니다.

#1℃가_부르는_큰_차이이처럼 폭염과 열대야, 집중호우가 크게 늘고, 한파는 크게 줄었을 때, '평균기온'의 차이는 1℃가 채 되지 않습니다. 1980년대와 2010년대의 평균기온 차이는 불과 0.9℃니까요. 이 1℃도 안 되는 차이를 우리가 체감하는 것은 쉽지 않습니다. 외출을 했는데 기온이 25℃인 것과 26℃인 것을 구별할 수 있는 사람은 없듯이 발이죠.

그런데, 지금 우리가 살 고 있는 이 지구에게 1℃의 차이는 큰 의미를 갖습니다. 중요한 임계점에 다다른 상태이기 때문입니다. 마치, 36.5℃였던 체온이 38℃가 되면 약을 먹는 것처럼, 물이 -1℃에선 얼어붙고, 100℃에선 기화하는 것 처럼요. 때문에 국제사회는 지구 평균기온의 상승폭을 산업화 이전 대비 1.5℃ 이내로 묶어야 한다고 나선 겁니다. 이 연재 기사의 제목이 〈[박상욱의 기후 1.5] '먼 미래'에서 '내 일'로 찾아온 기후변화〉인 이유기도 하고요.

국제사회는 지난 2015년 파리협정을 통해 지구 평균기온 상승폭을 산업화 이전 대비 2℃ 이내로 지켜야 한다고 뜻을 모았습니다. 그로부터 3년 후인 2018년 열린 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체) 총회에선 이를 1.5℃ 이내로 묶어야 한다고 했고요. 이 '평균 0.5℃'라는 차이가 우리의 생존을 가르는 차이였기 때문입니다.

1.5℃와 2.0℃, 이 0.5℃의 차이에 곤충과 식물, 척추동물의 멸종 위험은 2~3배로 커지거나 줄어듭니다. 해수면은 10cm나 차이나 해수면 상승으로 위협을 받게 되는 인구의 수가 천만 명 차이나죠. 생태계가 전혀 다른 유형으로 달라지는 곳도 배가 됩니다.

앞서 환경부는 기후변화 보고서를 통해 한반도 평균기온의 1℃ 상승으로 인한 각 분야별 영향을 분석한 바 있습니다. 농작물의 재배지는 북쪽으로 81km 올라가고, 고도로는 154m 상승하게 됩니다. 단순히 재배 위치만 변하는 것이 아니라 생산량 자체도 줄어듭니다. 감자의 경우, 판매 기준인 81g 이상의 감자의 생산량을 뜻하는 '상서수량'이 11% 감소하죠. 폭염으로 인한 사망위험은 8% 높아지고, 모기 성체의 개체 수는 27% 증가합니다.

이는 이번 평년값의 업데이트가 시사하는 바가 큰 이유입니다. 한반도의 평균기온이 0.9℃ 올랐다는 이 변화는 봄꽃이 조금 이르게 피는 수준의 문제가 아닙니다. 폭염과 열대야, 집중호우가 급증하고, 그로인한 사망위험이 늘어나고, 식량 생산량이 줄어드는 문제입니다. 다시 말 해 '생존'의 문제인 겁니다.

박상욱 기자 park.lepremier@jtbc.co.kr